*Esta columna fue publicada originalmente en Voces de La Tercera

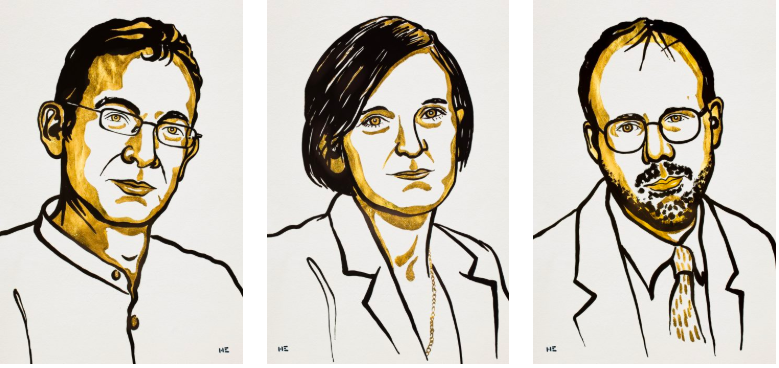

Banerjee, Duflo y Kremer ganaron la presente edición del Nobel de Economía por popularizar el uso de experimentos aleatorios como estrategia empírico-metodológica para examinar qué funciona y qué no funciona (y cómo y por qué) en materia de diseño e implementación de politicas sociales, especialmente políticas orientadas a atender necesidades de poblaciones vulnerables.

Cuando a finales de los 80 hablar de desarrollo económico era hablar de los factores macroeconómicos que explicaban el crecimiento económico, Michael Kremer iniciaba sus primeros viajes a Kenya. Primero como un joven inquieto por los destinos del mundo que buscaba comprender in situ la realidad de un pueblo africano azotado por la hambruna y la desesperanza; pronto después con propósitos académicos orientados a entender científicamente el origen de la pobreza y sus posibles soluciones. Lo hizo no desde una mirada macroeconómica que compara países pobres y ricos en función del capital, trabajo, o tecnología de una economía, sino desde una mirada microeconómica busca comprender por qué las personas toman las decisiones que toman. Y lo hizo en un país particular y un contexto específico. Kremer estaba ávido por abrir la caja macro y desentrañar así los mecanismos microeconómicos que explicaban la miseria material. Para ser justos, no era el único. Una lista no tan larga pero contundente también seguía esos destinos.

Cuando a finales de los 80 hablar de desarrollo económico era hablar de los factores macroeconómicos que explicaban el crecimiento económico, Michael Kremer iniciaba sus primeros viajes a Kenya. Primero como un joven inquieto por los destinos del mundo que buscaba comprender in situ la realidad de un pueblo africano azotado por la hambruna y la desesperanza; pronto después con propósitos académicos orientados a entender científicamente el origen de la pobreza y sus posibles soluciones. Lo hizo no desde una mirada macroeconómica que compara países pobres y ricos en función del capital, trabajo, o tecnología de una economía, sino desde una mirada microeconómica busca comprender por qué las personas toman las decisiones que toman. Y lo hizo en un país particular y un contexto específico. Kremer estaba ávido por abrir la caja macro y desentrañar así los mecanismos microeconómicos que explicaban la miseria material. Para ser justos, no era el único. Una lista no tan larga pero contundente también seguía esos destinos.

En esos años ya comenzaba a consumarse una crisis de credibilidad empírica que invadía a la profesión: trabajos empíricos publicados en las mejores revistas académicas, muchos de ellos con resultados influyentes para el diseño de políticas públicas, resultaban ser sumamente sensibles a las especificaciones de los modelos empíricos empleados por los investigadores. Estos sencillamente no daban garantías de que la evidencia fuese causal, es decir que los resultados derivados de una determinada política fuesen atribuibles a esa política y no a otra causa. En jerga economicista, los modelos estaban mal identificados, y lo que se presumía como un efecto causal de la política X sobre el problema Y en realidad no pasaba de ser una simple correlación entre X e Y. Esto en definitiva puso en duda la credibilidad de la ciencia económica y su capacidad de prediccion del efecto de distintas políticas y programas en el bienestar de la población. El paradigma experimental era una potencial respuesta para superar dicha crisis, y con ello la medicina como disciplina una posible escuela desde la cual aprender a implementar experimentos aleatorios. Había eso sí un gran obstáculo que sortear. Los experimentos no se harían en laboratorios cerrados: el laboratorio iba a ser la sociedad, el mercado, las instituciones, y sus circunstancias. Kremer eligió Kenya, y persistió ahí por años. Hasta hoy.

La crisis de credibilidad empírica obligaba al joven Kremer a partir desde cero. Algunas de las preguntas formuladas eran tan básicas como intrascendentes por la aparente obviedad de sus respuestas: ¿Puede el acceso a textos escolares mejorar el nivel de aprendizaje de jóvenes en edad escolar? De eso se trató el primer experimento. Responder esta pregunta implicó innumerables viajes a Kenya. Veranos completos y estadías extensas que le permitieron validarse ante las comunidades escolares bajo estudio. Implicaba capacitar encuestadores, ir a terreno, recolectar los datos de miles de hogares y escuelas, implementar la asignación aleatoria del programa y cuidar que no violara las condiciones institucionales locales, luego volver a entrevistar a los mismos hogares un año tras otro, y así. ¿Resultado? Contrario a lo que se esperaba, el impacto de la política de textos escolares en el aprendizaje de los jóvenes fue nulo. Cualquiera habría abortado misión a esa altura. ¿Fue un fracaso? Bueno, en principio no. Al menos Kremer estaba cierto de que el método utilizado le garantizaba que la clave del aprendizaje no estaba en el acceso a los textos. Pero el costo en tiempo y recursos había sido alto. Los experimentos posteriores conducidos por el mismo Kremer terminaron demostrando que parte importante del efecto nulo de la política tenía que ver con la mala calidad del contenido de los textos. Y entonces el esfuerzo no fue en vano. Se había demostrado que la crisis de credibilidad era real (¿quién se hubiese atrevido a predecir cero impacto de los textos escolares?). De paso, también se demostraba que se puede generar evidencia empírica rigurosa para perfeccionar el diseño de programas sociales que buscan mejorar las condiciones de poblaciones en situación de vulnerabilidad. El desafío era ahora popularizar el método.

La crisis de credibilidad empírica obligaba al joven Kremer a partir desde cero. Algunas de las preguntas formuladas eran tan básicas como intrascendentes por la aparente obviedad de sus respuestas: ¿Puede el acceso a textos escolares mejorar el nivel de aprendizaje de jóvenes en edad escolar? De eso se trató el primer experimento. Responder esta pregunta implicó innumerables viajes a Kenya. Veranos completos y estadías extensas que le permitieron validarse ante las comunidades escolares bajo estudio. Implicaba capacitar encuestadores, ir a terreno, recolectar los datos de miles de hogares y escuelas, implementar la asignación aleatoria del programa y cuidar que no violara las condiciones institucionales locales, luego volver a entrevistar a los mismos hogares un año tras otro, y así. ¿Resultado? Contrario a lo que se esperaba, el impacto de la política de textos escolares en el aprendizaje de los jóvenes fue nulo. Cualquiera habría abortado misión a esa altura. ¿Fue un fracaso? Bueno, en principio no. Al menos Kremer estaba cierto de que el método utilizado le garantizaba que la clave del aprendizaje no estaba en el acceso a los textos. Pero el costo en tiempo y recursos había sido alto. Los experimentos posteriores conducidos por el mismo Kremer terminaron demostrando que parte importante del efecto nulo de la política tenía que ver con la mala calidad del contenido de los textos. Y entonces el esfuerzo no fue en vano. Se había demostrado que la crisis de credibilidad era real (¿quién se hubiese atrevido a predecir cero impacto de los textos escolares?). De paso, también se demostraba que se puede generar evidencia empírica rigurosa para perfeccionar el diseño de programas sociales que buscan mejorar las condiciones de poblaciones en situación de vulnerabilidad. El desafío era ahora popularizar el método.

Y ahí entran Banerjee y Duflo. Banerjee, en esos años un teórico del desarrollo económico que sospechaba de la relevancia del trabajo empírico, decide volcarse a este movimiento de la mano de su alumna estrella, Esther Duflo, quien además de su brillantez intelectual tenía una capacidad de agencia atípica en el mundo de los economistas. La virtud de Banerjee fue ser capaz de dudar de la capacidad predictiva de sus modelos teóricos y atreverse a testearlos empíricamente (para luego crear nuevos modelos). Su fortuna fue haberse encontrado con Duflo. En cinco años levantan una red de más de 150 académicos alrededor del mundo dispuestos a correr experimentos para testear las políticas más variadas en los contextos más variados, y unir fuerza intelectual para aprender sobre qué políticas funcionan (y para qué, cómo y por qué) y cuáles no para mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables. JPAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) en 10 años ya contaba con oficinas en todo el mundo y con ejércitos de voluntarios que ayudaban a correr los experimentos, estudiantes que luego se fueron a doctorar y se transformaban en nuevos afiliados de la institución. Adiós correlación. El estado de la conversación sobre desarrollo económico ya no se completaba en la relevancia de la pregunta ni las hipótesis sugerentes: el bicho de la identificación causal era una nueva condición para el debate, y los experimentos aleatorios la garantía de aquello. Había que establecer primero el hecho (la causa), para luego entender los mecanismos, y con ello hacer teoría económica.

En el camino hubo randomistas extremos (y los siguen habiendo) que no contentos con las bondades de los experimentos aleatorios se convencieron de que el mundo no era predecible, que los modelos económicos no sirven y que, por tanto, la nueva ciencia económica debiese ser simplemente una ciencia de ensayo y error. Menos teoría y más experimentos, proclaman. Están errados. Lo cierto es que no hay economía sin teoría, no hay economía sin hipótesis respecto de los mecanismos que explican un determinado resultado. El triunfo de Banerjee, Duflo, y Kremer no fue haber popularizado los experimentos, sino lo que explica su popularización. La victoria es que a través de estos autores comenzó a exigírsele a la profesión no atribuir juicios de costo-efectividad de un hecho económico sin antes haber resuelto el problema de causalidad. Que antes de hacer economía y hablar de mecanismos había que garantizar los hechos. Y este es el precio que ha debido pagar la ciencia económica para recuperar su credibilidad. Enbuenahora, aunque aún estamos en la mitad de la película.

No todo es color de rosa. Se argumentará que la reducción de los niveles de pobreza material que ha experimentado el mundo en las últimas dos décadas se debe, en parte, a los avances de la ciencia económica experimental. Si bien hoy los gobiernos e instituciones multilaterales tienen más y mejor evidencia empírica sobre qué tipo de intervenciones (y cuáles no) son más costo-efectivas en la probabilidad de que un hogar en situación de privación material pueda salir de la pobreza, resulta ilusorio, casi un espejismo, decir que los policy makers toman decisiones en función de la evidencia experimental acumulada y que entonces esa es la razón de la reducción de la pobreza. Lo cierto es que muy probablemente esa reducción se deba a los mismos factores macroeconómicos que se discutían cuando Kremer viajó por primera vez a Kenya. Y es que las características de diseño e implementación de un determinado programa social, sea del gobierno que sea, probablemente tenga mucho más que ver con los problemas de economía política que se suceden en el proceso de decisión sobre si implementar la política A o B que con lo que puede o no decir la evidencia experimental sobre A y B que apareció en la última edición de la revista X. La realidad es que la ciencia económica y el mundo de las políticas públicas perviven en distancias territoriales y de lenguaje que han sido inconmensurables hasta hoy. JPAL convenció a la profesión que había que hacer experimentos. La tarea pendiente es convencer a los tomadores de decisiones.

No todo es color de rosa. Se argumentará que la reducción de los niveles de pobreza material que ha experimentado el mundo en las últimas dos décadas se debe, en parte, a los avances de la ciencia económica experimental. Si bien hoy los gobiernos e instituciones multilaterales tienen más y mejor evidencia empírica sobre qué tipo de intervenciones (y cuáles no) son más costo-efectivas en la probabilidad de que un hogar en situación de privación material pueda salir de la pobreza, resulta ilusorio, casi un espejismo, decir que los policy makers toman decisiones en función de la evidencia experimental acumulada y que entonces esa es la razón de la reducción de la pobreza. Lo cierto es que muy probablemente esa reducción se deba a los mismos factores macroeconómicos que se discutían cuando Kremer viajó por primera vez a Kenya. Y es que las características de diseño e implementación de un determinado programa social, sea del gobierno que sea, probablemente tenga mucho más que ver con los problemas de economía política que se suceden en el proceso de decisión sobre si implementar la política A o B que con lo que puede o no decir la evidencia experimental sobre A y B que apareció en la última edición de la revista X. La realidad es que la ciencia económica y el mundo de las políticas públicas perviven en distancias territoriales y de lenguaje que han sido inconmensurables hasta hoy. JPAL convenció a la profesión que había que hacer experimentos. La tarea pendiente es convencer a los tomadores de decisiones.

Supongamos por un momento que lo hacen, y que los policy makers y los gobiernos evaluaran rigurosamente todas sus políticas. Supongamos que hubiese una institucionalidad instalada y que todos los programas sociales tuviesen que sí o sí evaluarse año a año, para ser mejorados. ¿Superaríamos entonces la pobreza? La promesa de JPAL es que la acumulación de evidencia experimental permitirá emular la revolución de la medicina: con los años supuestamente sabremos con mediana exactitud cuál es la política pública X (el remedio) para superar el problema Y (la enfermedad). Pero lo anterior es, nuevamente, un espejismo. La solución de un problema tan multidimensional como la pobreza material sencillamente no puede circunscribirse a una lista de programas exitosos, por muy larga que esta sea. Eso es, lamentablemente, un reduccionismo inadmisible. Si la ciencia económica quiere entender el comportamiento humano, sus relaciones de incentivos y de poder, y todo lo que de esas relaciones sociales y económicas se deriva (incluida la pobreza), tendrá que seguir echando mano al leitmotiv de la profesión: los modelos económicos. No se hace economía sin teoría.

Y entonces ¿por qué merecen el nobel Banerjee, Duflo y Kremer? Porque antes apenas podíamos saber si X afectaba a Y. Antes no teníamos hechos causales sobre los cuales modelar seriamente la microeconomía. Ahora al menos lo sabemos para un número importante (aunque insuficiente) de casos. Lo interesante es que en varios casos también comprendemos los mecanismos que subyacen a la relación económica entre una cura (el programa) y la enfermedad (el problema), y la comprensión de esos mecanismos ha ayudado a derribar un sinnúmero de teorías subyacentes. La tarea pendiente, y de eso se trata la ciencia económica moderna, es poder utilizar la evidencia experimental para producir modelos holísticos que permitan explicar de mejor manera el comportamiento económico de los seres humanos. Pero esos modelos holísticos son, en esencia, modelos económicos con un fundamento teórico. Un buen modelo teórico nos puede ahorrar mil experimentos.

En definitiva, lo que hicieron Banerjee, Duflo y Kremer fue poner en práctica un esquema de razonamiento empírico causal que probó ser suficientemente robusto como para dudar de nuestras propias teorías y, de paso, poner presión a la profesión respecto a la capacidad predictiva de los modelos existentes. En ese sentido, una consecuencia interesante de la popularización de los experimentos aleatorios fue que pasamos de una profesión con un problema grave de credibilidad empírica a una con un problema grave de credibilidad teórica. Los académicos teóricos se han dado cuenta de esto, y tal como Banerjee, han comenzado a cooperar con los economistas empíricos. Y esa es quizás la mejor herencia que han donado estos autores a la profesión. Lo anterior, en todo caso, no garantiza que la ciencia económica contribuirá a encausar los destinos de la pobreza material que aún sufren millones de personas en el mundo. Lo anterior podría depender de que, tal como sucede con el calentamiento global, la ciencia económica pueda sentarse a conversar seriamente con la política.